最近 Manus 团队国内裁员,总部搬至新加坡,国内也无法访问了。Manus 的爆火应该是今年 3 月份, 国内很多媒体称之为 DeepSeek R1 之后的另一国运级别的创新,但它的创新不是底层模型创新,而是产品创新。如果你仔细研究过 manus 这个产品,会发现其实它本质其实就是 OpenAI 的 DeepResearch,只是表现形式不同,做个不一定恰当的类似就是DeepSeek R1 之于 OpenAI o1。

一开始我也像很多人一样认为 manus 只是个套壳产品,但我深入使用这个产品之后,彻底否定了我的认知错误,它不是简简单单的套壳,而是一个超前的产品。

在 manus 出来之前,我一直没想清楚自动操作电脑或者手机这种技术有什么大规模的应用场景,除了黑灰产或者炫技,直到 manus 的出现让我 get 到这种技术的正确用法。不应该是 AI 控制你的电脑或手机,而是应该 AI 用自己的电脑或手机(虚拟机)帮我完成一些事情。这一点其实是 manus 团队的一个非常超前的认知:

➡️ AI 浏览器不是在浏览器里加 AI,而是做给 AI 用的浏览器;

➡️ 操作 GUI 不是抢夺用户设备的控制权,而是让 AI 有自己的虚拟机;

➡️ 编写代码不是最终目的,而是解决各种问题的通用媒介;

➡️ Attention 不是 “all you need”,解放用户的 attention 才能 User’s Need;产品设计的核心不是争夺用户注意力,而是通过解放用户注意力来真正满足需求。

还有一个认知,我觉得特别棒:“当无法确保最终结果的绝对正确性时,必须尽可能透明地展示执行过程,并为用户提供干预的机会。” 还记得 DeepSeek R1 出来的时候大家非常喜欢,不是仅仅是因为结果非常惊艳,核心的原因是思考过程太像人类了。

我认为 manus 的成功是团队认知超前的结果(我一直信奉一句话:人只能挣到认知之内的钱)。AI 时代,只要你能提前预判几个月、半年或 1 年的趋势,并提前布局做出超预期的产品,你大概率会成功,manus 就是一个典型的例子,它提前预判和落地了 OpenAI DeepResearch 类似的产品,当然也有他们在浏览器研发上的积累有关。这里有点值得一提,manus 团队本来要做 AI 浏览器,类似于 Arc浏览器,但这个事由一个核心的问题不通:传统浏览器本质上是为单用户设计的交互工具。当 AI 开始执行任务时,用户只能被动等待,或者与 AI 争夺浏览器的控制权。

那么 manus 的护城河是什么呢?答案很简单是品牌、产品和用户,已经形成正循环了。后来 copy 者虽然来了,但没有引起什么水花,比如 minmax 做了一个一模一样的产品。

对于最近 manus 退出国内可能也是必然,它一开始就是面向海外用户的产品,当然最核心原因应该还是 Benchmark 的美资身份受《对外投资安全计划》约束,禁止投资可能“增强中国 AI 能力”的项目。传言 Benchmark 要求 Manus 把总部搬出中国 才能继续走完融资流程。另外,manus 国内的付费用户占比不足 1%。

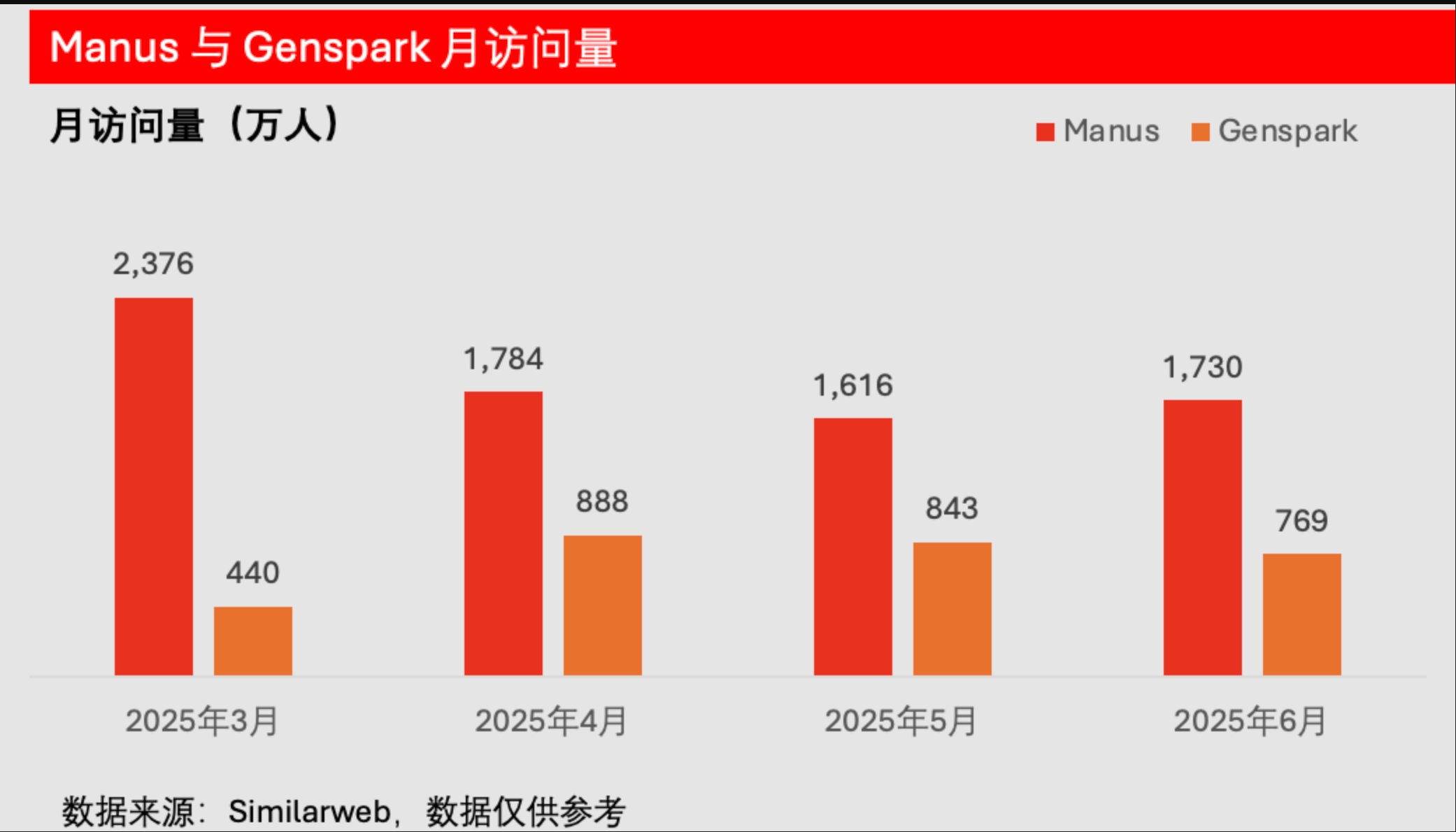

目前国内有两个比较知名的出海产品,一个是 Manus,一个是 Genspark。Genspark 是前小度科技 CEO 景鲲创建,这个产品一样是主要面向海外用户,国内付费用户同样占比不足 1%,他们比较聪明的是一开始就是海外的公司,没在国内设立办公室,所以也不存在 manus 这种退出 国内的问题。